『へたれ山ヤの漢気日記』 に訪問ありがとうございます。

『へたれ山ヤの漢気日記』 に訪問ありがとうございます。

登山の道具,ウェア,グッズ,書籍,映像などのインプレと山行記録をメインに書いています。

登山の道具,ウェア,グッズ,書籍,映像などのインプレと山行記録をメインに書いています。 登山に関連するアウトドアやキャンプの道具&グッズ・書籍と幕営記録も書いています。

登山に関連するアウトドアやキャンプの道具&グッズ・書籍と幕営記録も書いています。 最近はマウンテンバイク『ROCKRIDER5.2』のポタリングやパーツレビューも書いています。

最近はマウンテンバイク『ROCKRIDER5.2』のポタリングやパーツレビューも書いています。 記事は全てカテゴリー別になっていますので宜しければ左サイドメニューの項目も参照下さい。

記事は全てカテゴリー別になっていますので宜しければ左サイドメニューの項目も参照下さい。 上部ナビボタンを使用すると当サイトの記事一覧や画像一覧等の検索が容易に出来ます。

上部ナビボタンを使用すると当サイトの記事一覧や画像一覧等の検索が容易に出来ます。 追記もしくは訂正の記述が特にない場合は記事投稿時点での価格及び情報になります。

追記もしくは訂正の記述が特にない場合は記事投稿時点での価格及び情報になります。 記事を参考に購入や加工等をされる場合は自己責任でお願いします(一切責任を負いません)

記事を参考に購入や加工等をされる場合は自己責任でお願いします(一切責任を負いません) 「IE」「Chrome」以外のブラウザ及びスマホ・携帯等では正常に表示されない場合があります。

「IE」「Chrome」以外のブラウザ及びスマホ・携帯等では正常に表示されない場合があります。 HOME >

SITE MAP >

■ 登山関連アイテム

>>

特殊切手 「日本の山岳シリーズ 第1集」

HOME >

SITE MAP >

■ 登山関連アイテム

>>

特殊切手 「日本の山岳シリーズ 第1集」記事投稿日:2011年11月13日

AKB切手と同じぐらい山ヤの間で話題?の特殊切手を先日購入。

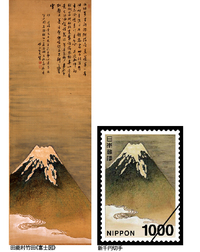

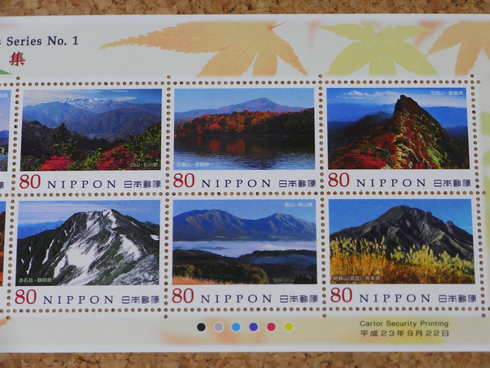

「日本の山岳シリーズ 第1集 (Japanese Mountains Series No.1)」

平成23(2011)年9月22日(木)発売 80円郵便切手×10種=¥800/シート

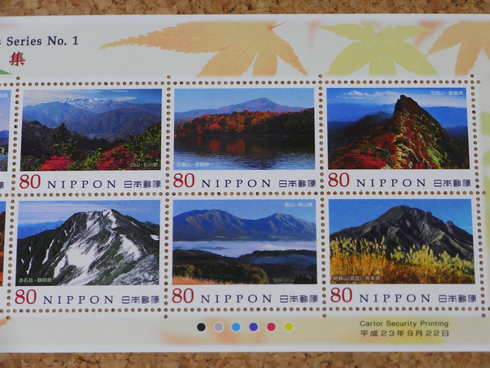

「日本の山岳シリーズ 第1集 (Japanese Mountains Series No.1)」

平成23(2011)年9月22日(木)発売 80円郵便切手×10種=¥800/シート

左上:富士山 右上:磐梯山 左下:岩手山 右下:谷川岳

左上:白山 中上:比叡山 右上:石鎚山 左下:赤石岳 中下:蒜山 右下:阿蘇山(高岳)

何集まで出るのか分からないが買い忘れずにフルコンプせねば・・・

山バッジ集めに似た山岳コレクションになりそうだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本の山岳シリーズ 第1集

平成23(2011)年9月22日(木)

80円郵便切手

(1) 富士山・山梨県

(2) 磐梯山・福島県

(3) 白山・石川県

(4) 比叡山・京都府

(5) 石鎚山・愛媛県

(6) 岩手山・岩手県

(7) 谷川岳・群馬県

(8) 赤石岳・静岡県

(9) 蒜山(ひるぜん)・岡山県

(10) 阿蘇山(高岳)・熊本県

※府県名は山を撮影した場所です。

1シート10枚(縦2枚×横5枚)/※1枚から販売します。

小切寸法

縦28.0mm×横36.5mm

印面寸法

縦25.0mm×横33.5mm

シート寸法 縦84.0mm×横212.5mm

写真撮影

(1) 山内 道雄(やまうち みちお)

(2) 佐藤 尚(さとう たかし)

(3) 森田 敏隆(もりた としたか)

(4) 溝縁(みぞぶち) ひろし

(5) 小田 洋二郎(おだ ようじろう)

(6) 辻 友成(つじ ともなり)

(7) 橋本 勝(はしもと まさる)

(8) 宮本 孝廣(みやもと たかひろ)

(9) 佐藤 尚(さとう たかし)

(10) 神原 陽一(かみはら よういち)

切手デザイナー 丸山 智

助言・監修 日本山岳協会顧問(前会長) 田中 文男(たなか ふみお)

版式刷色 オフセット6色

発行枚数 1,500万枚(150万シート)

販売場所 全国の郵便局および郵便事業株式会社支店等

(ゆうびんホームページ内「切手SHOP」のほか郵便振替による通信販売も行います。)(注)

(注) 切手SHOPへの掲載は8月下旬を予定しています。

発行する郵便切手のデザインについて

(1)富士山・山梨県

標高3,776mの日本で最も高い山であると同時に、世界によく知られている名山の一つです。日本人が一度は登ってみたい山の代表格です。図柄は山梨県側から見た富士山で、七合目付近までは雪に覆われていますが、山麓は紅葉に彩られています。

(2)磐梯山・福島県

福島県北部に位置する標高1,816mの山で、地元では会津富士とも呼ばれています。明治21(1888)年の大噴火により、山の姿が変わるとともに大小様々な湖沼が誕生しました。また、雪、雨も多く動植物の宝庫でもあります。図柄は右が磐梯山で左が櫛が峰です。

(3)白山・石川県

石川県と岐阜県の県境に位置し、御前峰(ごぜんがみね)(標高2,702m)、大汝峰(おおなんじみね)(標高2,684m)及び剣ヶ峰(けんがみね)(標高2,677m)の白山三峰を中心とする山々の総称です。地元では加賀を代表する山と言われています。古くから山岳霊場の山として知られています。図柄は白山スーパー林道の白山展望台からの眺めです。

(4)比叡山・京都府

京都府と滋賀県の県境に位置し、大比叡(おおひえい)(標高848m)と四明岳(しめいがたけ)(標高838m)の二峰から成り立っている山です。天台宗総本山の延暦寺のある山として有名で数多くの堂や塔があります。図柄は京都の宝が池公園から見た比叡山です。

(5)石鎚山・愛媛県

天狗岳(てんぐだけ)(標高1,982m)、弥山(みせん)及び南尖峰(なんせんぽう)の三峰から成り立っている山です。西日本における最高峰として知られています。日本七霊山の一つとしても有名です。図柄は弥山から見た紅葉の天狗岳です。

(6)岩手山・岩手県

岩手県の北西に位置する標高2,038mの山です。山頂は西岩手火山と東岩手火山に分かれています。地元では南部片富士(なんぶかたふじ)、岩手富士、巌鷲山(がんじゅさん)とも呼ばれています。秋の訪れは比較的早く、紅葉とともに新雪が重なる時もあります。図柄は小岩井農場から見た岩手山です。

(7)谷川岳・群馬県

大正9(1920)年7月2日、2名の登山家によって近代登山の幕開けとなった標高1,977mの谷川岳は、1950年代になっても数多くの未踏の岩壁が残されていました。中でも一ノ倉沢は有名で多くの登山家が初登記録の覇を競いました。図柄は谷川岳一ノ倉沢です。

(8)赤石岳・静岡県

静岡県と長野県の県境に位置する標高3,120mの山です。赤石岳の南麓に赤石沢という沢があります。この沢には沢山の赤石ケイ岩が露出しており、そのため赤石沢という名がつけられたと言われています。その主峰が赤石岳と名づけられ、さらに赤石山脈という名称も誕生しました。図柄は荒川側から見た赤石岳です。

(9)蒜山(ひるぜん)・岡山県

西日本ではよく知られている、上蒜山(かみひるぜん)(標高1,202m)、中蒜山(なかひるぜん)(標高1,123m)及び下蒜山(しもひるぜん)(標高1,100m)の蒜山三座をはじめとする周辺の山々の総称です。昭和39(1964)年の第17回国民体育大会の山岳競技はこの地を会場として開催されています。図柄は三平山方面から見た蒜山です。

(10)阿蘇山(高岳)・熊本県

根子岳(ねこだけ)(標高1,433m)、高岳(標高1,592m)、中岳(標高1,506m)、烏帽子岳(えぼしだけ)(標高1,337m)及び杵島岳(きしまだけ)(標高1,326m)から成り立っている阿蘇五岳の総称で九州を代表する山です。図柄は秋も深まる高岳です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

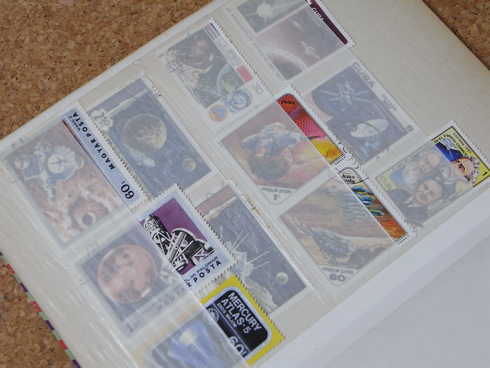

おまけ

子供の頃に集めていた切手。1円から順番に集めようとしたり・・・

外国のやつを集めたり・・・

ワンタンのような三角形に萌ぇたり・・・

記念切手をまとめたストックブックが出てこない・・・

大人になってからは昔ヨーロッパ旅行中に寄ったリヒテンシュタインで久しぶりに買った。

・リヒテンシュタイン公国(Liechtenstein)は世界で6番目に小さな国。

・この国の切手はデザインと綺麗な印刷が有名で国家収入の1割にもなるとのこと。

世界で一番小さい国(あの国連未承認のシーランド公国を除く)であるヴァチカンでは買い忘れた・・・

左上:白山 中上:比叡山 右上:石鎚山 左下:赤石岳 中下:蒜山 右下:阿蘇山(高岳)

何集まで出るのか分からないが買い忘れずにフルコンプせねば・・・

山バッジ集めに似た山岳コレクションになりそうだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本の山岳シリーズ 第1集

平成23(2011)年9月22日(木)

80円郵便切手

(1) 富士山・山梨県

(2) 磐梯山・福島県

(3) 白山・石川県

(4) 比叡山・京都府

(5) 石鎚山・愛媛県

(6) 岩手山・岩手県

(7) 谷川岳・群馬県

(8) 赤石岳・静岡県

(9) 蒜山(ひるぜん)・岡山県

(10) 阿蘇山(高岳)・熊本県

※府県名は山を撮影した場所です。

1シート10枚(縦2枚×横5枚)/※1枚から販売します。

小切寸法

縦28.0mm×横36.5mm

印面寸法

縦25.0mm×横33.5mm

シート寸法 縦84.0mm×横212.5mm

写真撮影

(1) 山内 道雄(やまうち みちお)

(2) 佐藤 尚(さとう たかし)

(3) 森田 敏隆(もりた としたか)

(4) 溝縁(みぞぶち) ひろし

(5) 小田 洋二郎(おだ ようじろう)

(6) 辻 友成(つじ ともなり)

(7) 橋本 勝(はしもと まさる)

(8) 宮本 孝廣(みやもと たかひろ)

(9) 佐藤 尚(さとう たかし)

(10) 神原 陽一(かみはら よういち)

切手デザイナー 丸山 智

助言・監修 日本山岳協会顧問(前会長) 田中 文男(たなか ふみお)

版式刷色 オフセット6色

発行枚数 1,500万枚(150万シート)

販売場所 全国の郵便局および郵便事業株式会社支店等

(ゆうびんホームページ内「切手SHOP」のほか郵便振替による通信販売も行います。)(注)

(注) 切手SHOPへの掲載は8月下旬を予定しています。

発行する郵便切手のデザインについて

(1)富士山・山梨県

標高3,776mの日本で最も高い山であると同時に、世界によく知られている名山の一つです。日本人が一度は登ってみたい山の代表格です。図柄は山梨県側から見た富士山で、七合目付近までは雪に覆われていますが、山麓は紅葉に彩られています。

(2)磐梯山・福島県

福島県北部に位置する標高1,816mの山で、地元では会津富士とも呼ばれています。明治21(1888)年の大噴火により、山の姿が変わるとともに大小様々な湖沼が誕生しました。また、雪、雨も多く動植物の宝庫でもあります。図柄は右が磐梯山で左が櫛が峰です。

(3)白山・石川県

石川県と岐阜県の県境に位置し、御前峰(ごぜんがみね)(標高2,702m)、大汝峰(おおなんじみね)(標高2,684m)及び剣ヶ峰(けんがみね)(標高2,677m)の白山三峰を中心とする山々の総称です。地元では加賀を代表する山と言われています。古くから山岳霊場の山として知られています。図柄は白山スーパー林道の白山展望台からの眺めです。

(4)比叡山・京都府

京都府と滋賀県の県境に位置し、大比叡(おおひえい)(標高848m)と四明岳(しめいがたけ)(標高838m)の二峰から成り立っている山です。天台宗総本山の延暦寺のある山として有名で数多くの堂や塔があります。図柄は京都の宝が池公園から見た比叡山です。

(5)石鎚山・愛媛県

天狗岳(てんぐだけ)(標高1,982m)、弥山(みせん)及び南尖峰(なんせんぽう)の三峰から成り立っている山です。西日本における最高峰として知られています。日本七霊山の一つとしても有名です。図柄は弥山から見た紅葉の天狗岳です。

(6)岩手山・岩手県

岩手県の北西に位置する標高2,038mの山です。山頂は西岩手火山と東岩手火山に分かれています。地元では南部片富士(なんぶかたふじ)、岩手富士、巌鷲山(がんじゅさん)とも呼ばれています。秋の訪れは比較的早く、紅葉とともに新雪が重なる時もあります。図柄は小岩井農場から見た岩手山です。

(7)谷川岳・群馬県

大正9(1920)年7月2日、2名の登山家によって近代登山の幕開けとなった標高1,977mの谷川岳は、1950年代になっても数多くの未踏の岩壁が残されていました。中でも一ノ倉沢は有名で多くの登山家が初登記録の覇を競いました。図柄は谷川岳一ノ倉沢です。

(8)赤石岳・静岡県

静岡県と長野県の県境に位置する標高3,120mの山です。赤石岳の南麓に赤石沢という沢があります。この沢には沢山の赤石ケイ岩が露出しており、そのため赤石沢という名がつけられたと言われています。その主峰が赤石岳と名づけられ、さらに赤石山脈という名称も誕生しました。図柄は荒川側から見た赤石岳です。

(9)蒜山(ひるぜん)・岡山県

西日本ではよく知られている、上蒜山(かみひるぜん)(標高1,202m)、中蒜山(なかひるぜん)(標高1,123m)及び下蒜山(しもひるぜん)(標高1,100m)の蒜山三座をはじめとする周辺の山々の総称です。昭和39(1964)年の第17回国民体育大会の山岳競技はこの地を会場として開催されています。図柄は三平山方面から見た蒜山です。

(10)阿蘇山(高岳)・熊本県

根子岳(ねこだけ)(標高1,433m)、高岳(標高1,592m)、中岳(標高1,506m)、烏帽子岳(えぼしだけ)(標高1,337m)及び杵島岳(きしまだけ)(標高1,326m)から成り立っている阿蘇五岳の総称で九州を代表する山です。図柄は秋も深まる高岳です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

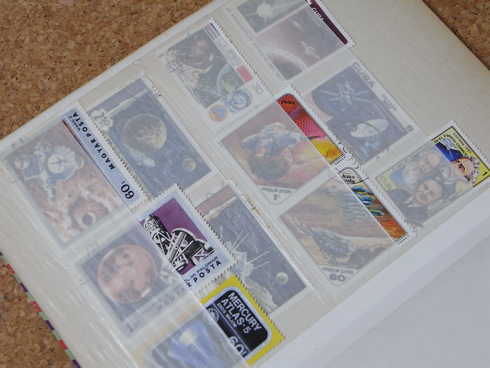

おまけ

子供の頃に集めていた切手。1円から順番に集めようとしたり・・・

外国のやつを集めたり・・・

ワンタンのような三角形に萌ぇたり・・・

記念切手をまとめたストックブックが出てこない・・・

大人になってからは昔ヨーロッパ旅行中に寄ったリヒテンシュタインで久しぶりに買った。

・リヒテンシュタイン公国(Liechtenstein)は世界で6番目に小さな国。

・この国の切手はデザインと綺麗な印刷が有名で国家収入の1割にもなるとのこと。

世界で一番小さい国(あの国連未承認のシーランド公国を除く)であるヴァチカンでは買い忘れた・・・

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。